シャボン玉日記'00 その1

6月下旬

今年のテーマが決まった。

・なんでも凍る液体窒素の世界へ

・洗濯のりでスーパーボールを作ろう

・固形アルコール燃料で炎色反応

・謎が謎を呼ぶベルヌイの館

・自分の指紋をとってみよう

・小麦粉による粉塵爆発

・化学の威力、噴火するミニ火山

・巨大シャボン玉で不思議体験

・微生物発酵による手作り食品製造のビデオ放映

・地球環境に関するパネル展示

最後の2つは初めての試みで少しアカデミックな部分も見せておこうという趣向。

ベルヌイの館は、流体の性質を利用した様々な現象を、遊びを通して実感してもらおうというもの。

気体や液体が速く流れるとその部分の圧力は周囲よりも低くなるというのがベルヌイの定理である。

巨大な鉄の塊である飛行機が空を飛べるのも、星野伸之(オリックス→阪神)のカーブが大きく曲がるのも、すべてこのおかげなのだ。

ただ、ここでは簡単に説明できないので、謎が謎を呼ぶ神秘の館ということでご勘弁願おう。

担当教官も決まり、手伝い学生も有志を募集して揃えることができた。

私の担当は言うまでもなくシャボン玉。

下の写真はそのシャボン玉隊のメンバー、E.O.さん、M.I.さん、S.F.くん、T.Y.くん、T.Y.くんら、オール2年生の面々である。

7月上旬

まずは新しい建物に「巨大シャボン玉製造器」を新しくセッティングするところから始まる。

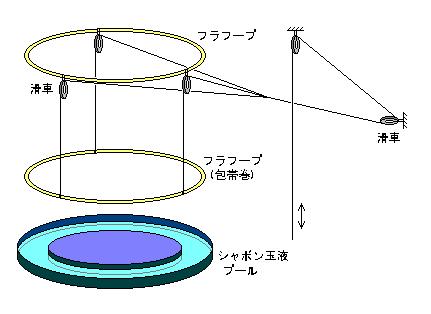

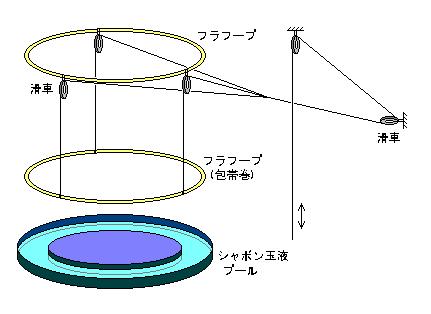

以前にも示したが、下記が装置の概略図である。

見てわかる通り、天井にフラフープや滑車を固定しなければならないのだが、包帯巻フラフープを引き上げる力に天井がとても耐えられない。

そこで施設係に頼んで、負荷がかかっても大丈夫なように滑車固定用のリングを取りつけてもらった。

人の体重くらいは支えられるということで、安全係数もばっちり。

早速、フラフープや滑車を取りつけてあっという間に完成。

そこまではよかったのだが、ひとつ気がかりなのはシャボン液の飛沫である。

新品の建物だし、ラウンジを借りているという負い目もあるので、できるだけ汚したくない。

床はビニルシートを敷いて濡れ対策をし、その上にベニヤ板を敷いてすべり対策をすることでなんとか対応がとれる。

問題は壁である。

シャボン膜がはじけるたびに微量な液滴が飛散して壁に付着することは避けられない。

シャボン液は界面活性剤なので、こすっても洗ってもなかなか完全にはとれない。

しかも、洗濯のりが入っているのでべたつくことにもなる。

仕方ないので防御策として壁に模造紙を貼りつけることにした。

片面は壁が柔らかく画鋲がささってくれたので簡単に止めることができたが、もう一面はコンクリート壁なのでピン止めできない。

そこで天井近くにカーテンレールみたいなのがついているのを利用して、そこから針金で釣るという無謀な作戦に出た。

それなりに苦労はしたが、なんとか汚れそうな壁を覆うことができてホッとしたのだが、なんだか殺風景だ。

そこにたまたま通りかかったのが、4年生の美術部員 T.K.さんである。

これ幸いと壁画を書いてくれないか頼むと快い返事。

早速、画材屋にでかけて絵の具と筆を仕込んでくる。

これで雰囲気もばっちり、と思ったのも束の間、これが大問題になったのである。

7月中旬

真っ白な模造紙にそのまま絵を描くのも能がないと誰が思ったのか、バックも塗ろうということになった。

なんやかやと話し合った結果、青がよかろうということになり、ペイントを買ってきて塗り始める。

これが大労働。

何しろ一度貼ってしまったものだから、最初は直接塗り始めた。

しかし、ピン止めした方はなんとかなるのだが、針金で釣った方は刷毛でなでつけるたびに紙が破れて落ちてきそうになる。

そこで後者は一度壁からはがしてペイントを塗りつけ、一晩おいて乾かした後で貼り直すことにする。

こうして長々とかけて壁全体を青く塗りつぶすと、最初のイメージは青い空、青い海であったはずなのに、なにやら病院のような雰囲気に見えてきてしまった。

思わず、リハビリ部屋か、と思えてくるほどなのだ。

精神衛生上非常によろしいということだと、こじつけて好意的に解釈し、絵も描いてもらい、なんとか完成とこぎつけたのだった。

それが上のメンバー写真のバックに写っているアレである。

とにかくどうにかできたのだから、後は他の方に手が回せると思っていたら、数日後にはなんと模造紙が剥がれてきたのだ。

どうやら、ペイントの重みのせいらしい。

まだ、本番までは半月近くあるのに困ったことになった。

放っておくと端の方からビリビリと破れてくるし、かといって全部剥がして本番前に貼りつけるというのもシャクである。

それからの私の日課は、剥がれてくる模造紙を貼り直すことになってしまった。

7月下旬

巨大シャボン玉にはもうひとつアイデアがあった。

それは、長いひもで輪っかをつくり、それを広げてシャボン膜にするというものだ。

うまく膜を翻せばかなり大きなシャボン玉ができるという期待もあった。

鍵になるのはひもの材質だろう。

シャボン液をある程度吸ってくれないといけない。

しかも、あまり堅いとうまく広がらないかもしれない。

ホームセンターで適当なひもを選んで試してみることにした。

4本の棒の先にフックをねじ込んでそこのひもを結びつける。

長さ3m、幅1mの長方形ができた。

これをシャボン液に浸しておもむろに広げる……ということなのだが、なかなか3m×1mという大きな容器はないし、そこにシャボン液を満たすと大量の洗剤や洗濯のりが必要となる。

ケチるわけではないが、とりあえず様子を見るということで80cm四方くらいの浅い容器を使ってやってみた。

ダメである。

まず、ひもの吸水量が物足りない。

そのひもで比較的小さな輪を作って試してみたが、あまりうまくシャボン玉ができないのだ。

さらに、容器のサイズも小さすぎる。

学生たちと話し合った結果、今回は他にネタもあるし、来年の宿題ということで見送ることにした。

その代わり、来年はきっちりものにする……ことができるだろうか?

さて、本番が近づいてきた。

予行演習である。

初めてこの場所でシャボン液を入れて巨大シャボン玉製造器を動かしてみるのだ。

不安一杯である。

案の定、なかなかうまくできない。

原因の一つはその場所がかなりの開放系だということだ。

シャボン玉の出来は湿度に大きく影響される。

したがって、何度か練習しているうちにシャボン液の飛沫が回りの湿度を高めて時間とともにできやすくなる、というのが経験則であった。

ところが、前の場所に比べて比較的風通しがいいものだから、なかなか湿度があがらないのだ。

そのうちひもが滑車に絡み始めた。

滑車の向きがよくないのだ。

しかし、重力には逆らえない。

滑車にひもをつけて引っ張り、角度を調節することでなんとかごまかしたが、危なっかしい。

応急処置としては持ちそうなので、当面はこのままいくことにする。

さて、なかなか成功しない巨大シャボン玉。

腰のあたりまでは上がるようになったが、全身とはなかなかいかない。

それでもさすがになんども試しているうちに徐々にできるようになってきた。

ただ、安定度はあまり高くない。

しかし、やがて90%以上の確率で全身が入るくらいシャボン膜が伸びるようになってきた。

こういうのも継続は力なりというのだろうか。

ともかく一安心。

あと数日後の本番を待つのみである。